扬·凡·艾克《阿尔诺芬尼夫妇像》 资料图片

(相关资料图)

(相关资料图)

林堡兄弟《五月》 资料图片

勃鲁盖尔《农民的婚礼》 资料图片

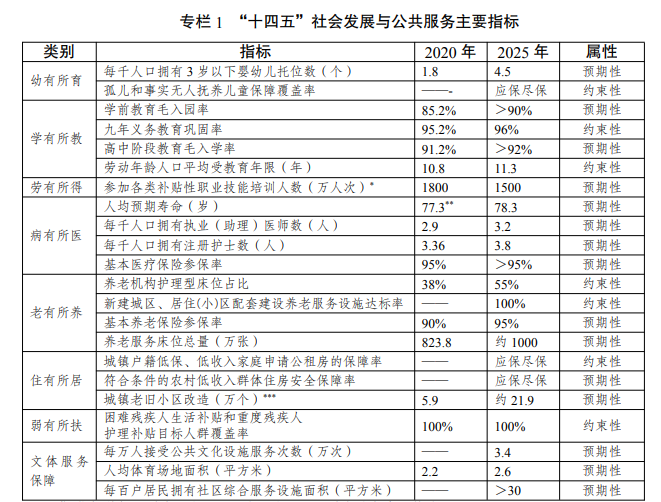

假若你是一位15世纪的意大利商人,长期浸淫于佛罗伦萨由严谨的造型法则塑造的艺术殿堂,又时常领略威尼斯画派用明朗艳丽而富有变化的色彩表现的欢腾气氛和绮丽风光,那么当你带着商队向北翻越阿尔卑斯山,穿过巴伐利亚高原来到宽阔广袤、水道纵横的北部低地——尼德兰地区时,你会惊奇地发现,与意大利文艺复兴的非凡气势相比,尼德兰绘画神秘多寓,平实淳朴,情真意切,精细入微,有时还夹杂着一丝辛辣与诙谐。暗含寓意的神秘肃穆和平民生活的朴实无华交相辉映,象征和写实相辅相成,让尼德兰画派诞生出丰富的杰作,堪为北方文艺复兴的桂冠。

近日,“遇见勃鲁盖尔:16、17世纪欧洲画坛大师真迹展”正在北京展出,老彼得·勃鲁盖尔便是自扬·凡·艾克开始的尼德兰画派的最后一位巨匠。

Ⅰ、繁华的低地

北方文艺复兴是发生在阿尔卑斯山以北地区的文艺复兴,集中在德国和佛兰德斯地区(今比利时、荷兰、卢森堡和法国北部区域),尼德兰作为这一地区的主体,河流蜿蜒,湖泊星布,草原如茵,平甸烂漫。在航海兴盛的14、15世纪,它因地理位置优越而成为商旅交通的枢纽要津和繁荣的国际贸易中心。财富的积累、城市的繁荣和富庶的生活,促进了市民意识的形成,人们逐渐摆脱宗教蒙昧主义的禁欲统治,追求绚丽多彩的感官刺激和美好快乐的世俗生活。这为尼德兰画派的艺术家们提供了丰富的创作条件,同时也推动了艺术市场的繁荣兴旺。

与那个年代的意大利不同,尼德兰文艺复兴不曾出现但丁、彼特拉克这样的人文主义先驱,人们的中世纪宗教情结仍是非常顽强的。画家歌颂世俗的美好,却不忘信仰的神明。但是,随着宗教改革运动的发展和天国幻境的远逝,人们开始重思道德与灵魂的问题,艺术家们开始关注信仰与现实生活之间的联系,逐渐从表现宗教转向描绘现实生活。

资本主义生产关系的发展推动资产阶级革命的方兴未艾,风起云涌的尼德兰反封建民族独立运动,又给勃鲁盖尔这样的艺术家以极大灵感。

工厂手工业的勃兴滋养了豪绅富贾、城市新贵,他们是阔绰的艺术买家,把向扬·凡·艾克这样的杰出画家订作肖像作为时尚。对于他们来讲,艺术作品仿佛是标榜身份的锦衣华服,其意义超越纯粹的审美价值。

Ⅱ、世俗的景观

尼德兰文艺复兴的画家并不生产华而不实的装饰品,他们的艺术生活仍然包含在社会生活当中。因为当时艺术作品的社会功能在于增强教堂的神秘、信众的虔诚、赞助人和节日庆典的重要性,而非艺术家的个性,因而15世纪的伟大作品往往具有庄严的目的,特别是在祭坛上和墓葬里,物品的性质比美本身更为重要,如凡·艾克兄弟绘的《羔羊礼赞》就只在重大节日开放。扬·凡·艾克被誉为“15世纪初北欧最伟大的大师”,1428年,他跟随被菲利普三世派去向葡萄牙公主求婚的大使完成描绘公主画像的任务。

正如著名历史学家约翰·赫伊津哈所说,15世纪的知识生活和道德生活被清楚地分成两个方面:一方面是奢华热烈的贵族富豪文化,另一方面,则是宁静而神秘的平静生活——于宫廷和教堂之外的私人生活。对这种生活的描绘,没有哪件作品可以和扬·凡·艾克的《阿尔诺芬尼夫妇像》相媲美。在创作这件作品时,这位名家不必再渲染神圣人物的庄严和贵族的骄矜自傲,他可以自由追随自己的灵感,描绘他朋友的结婚场面。画家用灵巧优雅的签名方式把标题写在画中的镜子上:扬·凡·艾克在此,1434年。这个签名让我们产生这样的感觉:这是刚才发生的事,他的声音好像还回荡在屋里。这个世俗生活的侧面,展现了宁静、朴素、尊贵而纯粹的精神风貌,使教堂音乐和动人的民歌相映成趣。它也让我们想象出一个逃离宫廷生活的喧闹、珍视当下、心地单纯、亲切安静的扬·凡·艾克。

15世纪尼德兰美术中的神秘主义和世俗情怀,就像是月亮的两面,在两个极端中融为一体,最典型的体现便是扬·凡·艾克笔下的天使神人,他们拥有最典型的现实面孔,披戴着沉重的锦缎,金片和宝石熠熠闪光。当然,这种直率而纯粹的写实主义风格,有赖于绘画技巧的巨大进步。

Ⅲ、油画的诞生

正当意大利艺术界力倡古典再生之时,尼德兰画家促成了油画的诞生,这是西洋绘画的一个重大转折点。

画材很大程度上决定了画法。油画的前身蛋彩画,采用鸡蛋黄为调料融合矿物原料作画,最后再罩上一层薄而透明的油层,从而形成细腻无隙、光泽均匀的效果,但不足之处也很显著。蛋彩画的局限性在于只能画饱和度比较低的颜色,没有办法呈现更为鲜艳、明亮的色彩,不利于表现热烈喧闹的市民生活。

油画则避免了水性颜料的这一通弊。凡·艾克兄弟发明了一种用油融化颜料作画的简便方法,即用精馏松节油和亚麻籽油的混合油来调和彩画颜料。他们的发明传播开来后,油画才作为一个独立的画种在欧洲大陆流行起来,并成为西洋绘画的主流。

这种绘画材料的改进,让艺术创作有了更多的可能性。首先,画家有了更多的色彩选择,颜色更生动,饱和度的高低则随意可控,题材范围也进一步扩大。其次,与水彩颜料易在纸上晕散不同,油画颜料的介质非常黏稠,这便让画家能够细致入微地刻画各类形象:几可乱真的器皿、传神的人物表情和光线作用下的气氛变化……通过写实性的再现,画作臻于完美。此外,由于颜料透明光亮的性能有利于描绘反光的物体,镜子、玻璃和金属制品纷纷被搬上画面作为构图的陪衬元素,这是早期尼德兰绘画的一大构图特色。在《阿尔诺芬尼夫妇像》中,镜子作为一种创作动机辅助了构图,反照室内的景象,画家以画中画的方式记录当下的镜影,犹如捕捉流光的一瞬,促使观众在想象中构组画里画外的整体结婚情节。在克里斯都(Petrus Christus,1410-1473)的《圣艾利吉乌斯》一画中,被置于柜台上的镜子照出店铺前的街景和一对迎面走来的男女,这个镜面简洁明朗的照映影像为观者提供了叙事性的情节。

绘画材料的改良,宣告了时代技术的进步和新观念的崛起,也激发着尼德兰画家在观察和描绘上的实证精神:绝对忠实于自然以及展示细节的渴望。

Ⅳ、“细节控”与“高眼界”

与具有鲜明象征性和装饰性的中世纪艺术不同,文艺复兴时期的艺术基调,就是真实再现自然。如果说,那时的意大利画家重新接续了古希腊罗马的传统,依靠科学的知识体系成为再现自然的高手,那么这些北方文艺复兴的画家,则直接承袭了中世纪的哥特式艺术,他们对自然的情感体现为描绘景物时的绝对忠诚。曾有人打过一个比方:对一个尼德兰画家而言,若是看到森林,便会清晰地描绘每一棵树木,若是看到树木,便会精心地刻画每一片叶子。为了再现生活的真实性和现场感,尼德兰画家巨细无遗地描绘每一个细节,完全不计较工作的烦琐,他们从不会有意识地删繁就简,去芜存菁。

尼德兰本来就有细密画的传统。这种流行于13、14世纪的画种因丰富的故事情节和浓厚的风俗意味而深受人们喜爱,凡·艾克兄弟也是此中高手。在这种细密画中,人物只不过是自然界的一部分,并不处于画面的中心,风景也并非虚化的背景,各个部分都被不厌其烦地描画出来。如林堡兄弟的《五月》,画中那些参加每年春天节庆日的朝臣们,身着盛装,头戴花冠,如此细腻精美的刻画,不禁让我们感叹画家的耐心、毅力和执着。

意大利文艺复兴艺术家遵循的是古希腊罗马理想化的传统,对人物形象进行概括提炼,对细部则分别对待,突出要点。相较而言,对事物不偏不倚、精细入微的忠实描绘,这种脱胎于传统细密画的“细节控”风范,才是尼德兰艺术最显著的特点。《阿尔诺芬尼夫妇像》画面上部的那只金光闪烁的吊灯,其刻画之精微,写实之细致,堪让现代使用数码相机的摄影师叹服。

这种强调每一个细节的画法,曾遭到米开朗基罗的批评:“佛兰德斯人特别喜欢画所谓风景,还东零西碎地放上许多人物……他们完全不得要领,他们要把那么多的东西表现得完美,其实只要一样重要的东西就够了,贪多的结果,是一样东西都没有画得令人满意。”这样的评价或许不尽客观,但反映两种艺术风格、两个文艺复兴艺术中心之间分庭抗礼的角力。

迷恋于细节刻画的尼德兰画家,总是会选择宽广的全景构图和高视点“高眼界”的手法。不论是凡·艾克的《羔羊礼赞》,还是博斯的《乐园》,抑或老勃鲁盖尔的《伯利恒的户口调查》,都是由高视点展现辽阔的场景,在宏大的背景中密布着微小的人物,画家仿佛是一位把控全部场面的布景师,一个面对棋盘的棋手。勃鲁盖尔《儿童的游戏》更呈现出“目录式”记录的倾向,这幅画共描绘了80余种儿童游戏,简直是一种百科全书式的图解。在市政厅等行政单位的背景前,孩子们专注游戏的神情跃然而现,这正应了尼德兰的一句谚语:人们积极营利的行为,就像孩童全心专注于他们愚笨可笑的游戏。

除了“细节控”和“高眼界”之外,尼德兰绘画那种无比华美、艳丽与明快的色彩也让人叹为观止。因为颜料的改进和对细节的渴望,使尼德兰绘画拥有足以与意大利艺术比肩的强大实力,推动了西方绘画艺术迈向新的境界。

Ⅴ、幻境与现实

耶罗尼米斯·博斯是北方文艺复兴运动中的代表人物和最负盛名的尼德兰画家之一。在当时的画坛,扬·凡·艾克堪称典范,而博斯的画作却一反常态。他擅于用匪夷所思的形象、古怪稀奇的场景描绘世界,体现出天马行空般的想象力和创造力。传统画面中的虔诚和肃穆已无迹可寻,画家仿佛在用画作向观者提出一个个高深莫测的谜题。

因为缺乏详细记录,艺术史学家试图从古籍著作、异教崇拜、民间传说、魔法、秘密结社,甚至炼金术、弗洛伊德精神分析中,寻求解读博斯艺术作品的线索。

《人间乐园》是他最具代表性的作品之一。画家在创作这幅作品时,遵循了三联祭坛画的模式,按时间顺序与道德考量来安排奇异的绘画场面:各种生灵摩肩接踵,熙攘而行,在极乐世界般的风景中蔓生着多棘的生物,簇拥的草叶间生长出幻想的植物式建筑。

构筑《人间乐园》这样一个幻想的世界,似乎得益于画家平生所涉猎的大量图书馆书籍,尤其是那些带有插图的古籍孤本,让博斯得以在幻想世界中旅行与徜徉,他也参阅了很多像普林尼一样著名作家的经典著作。除了受到小说等文字资料的影响,他还受到了书籍中插图等视觉资料的影响。他看到了在德·安科纳《旅行记》和舍德尔《编年史》这类地理书中记录的奇怪的动物和奇异的植物图像,以及那些描绘了异域风情、奇妙见闻的木刻版画。他将这些文学影响和视觉启发结合在绘画当中,使自己的作品独具创新性和梦幻色彩。

博斯还熟悉当地文化传统中的神话、神秘传说、寓言故事、迷信格言等等。如1500年问世的伊拉斯谟《箴言录》包含了818句拉丁谚语及格言,它为博斯的作品提供了哲学的思考。博斯的《干草车》三联画及《愚者之石》等作品的寓意,都能找到相对应的佛兰德斯格言。在《人间乐园》中有这样一处细节,一对恋人在半透明的气泡中拥抱。这个气泡好像马上就会破碎,实则印证了一句古老的格言:“幸福就如气泡,很快就会破灭。”

博斯画作中的景物虽然是作者的想象,反映的却是对现实生活的深刻思考。画家想要告诫人们,在寻欢作乐、追名逐利的飘忽泡影之外,更要坚守内心的善良与宁静。

超现实主义者将博斯看作他们的先驱。实际上,他的描绘是在奇异幻境中剖析现实,他的作品是洞察人间的显微镜。

Ⅵ、平民的喜剧

老彼得·勃鲁盖尔是中国观众较为熟悉的尼德兰文艺复兴大师,他是欧洲独立风景画的开创者,欧洲美术史上第一位“农民画家”。

勃鲁盖尔早年曾醉心于博斯的画风,创作了如《疯狂玛格》《死亡的胜利》《叛逆天使的堕落》等作品,似乎要挑战博斯的幻想世界。不过两位艺术家的画风并不相同,博斯是在空想与幻想的世界自由翱翔,而勃鲁盖尔的奇幻作品却有一种别样鲜活的真实感,因为在后者活跃的年代,“世态炎凉,人心不古”的社会氛围已然形成。这种客观现实笼罩着勃鲁盖尔,这让他将目光转向现实人生,他尤其对乡村生活和农民形象表现出极大的兴趣。

《阴沉的天》描绘了初春时节的阴暗风景,远处的群山上有积雪,狂风在海上掀起巨浪,即便如此,农民们还是撸起衣袖干着农活。《晒干草》中描绘的农民沐浴着初夏的暖阳,带着轻松愉快的心情,投入日常的劳作,与自然相融,画作显示出明快的气氛。《放牧归来》里的牧童们赶着牛群回家,潇潇的冷雨和冬日的寒意仿佛在催促他们加快脚步。《雪中猎人》中的猎人打完狐狸,带着十多只猎犬,穿过一排枯树默默下坡,回到鸦雀无声、银装素裹的冬日村庄……这一系列作品以无比亲切的视角捕捉了民众的日常生活,它们都是在不涉及任何宗教神话主题的情况下描写的“与自然共存的无名农民的生活简影”,而这种题材正是勃鲁盖尔的专利。

勃鲁盖尔通过细致的观察,将农民们吃喝玩乐、跳舞嬉闹的模样记录下来,如《农民的舞蹈》《农民的婚礼》。有的学者认为,其农民风俗画是纯粹的纪实描画,有的学者却认为从画面中能够读出画家对沉迷享乐的农民的批判。应该说,“欢乐喜庆”是这些风俗画的表层属性,而“讽刺”才是深层属性,才是“点睛之笔”。也许,正是勃鲁盖尔独有的喜剧特色和平民情结,才表达出一种幽默中的悲哀,才成就了他的独特风格。

此外,他的风景画还体现出了对自然界前所未有的细腻感受。冬季风景画《雪中猎人》和《有滑冰者和捕鸟器的冬季风景》都属于他最受欢迎的画作,可谓尼德兰画派风景领域的巅峰之作。史家认为这两幅画描绘的很可能是1564—1565年间的寒冬。弗兰芒农村在远处俯瞰的视角下向后方铺展开来,细腻的画笔刻画了辽阔空旷的景致,隔着画面,观者似乎都能感受到强烈的寒意。人们在冰面上玩乐,滑冰、捕鸟、游戏……他们的身影融进了近处的大树昏鸦和远方的广阔雪野所围合成的这片土地之中,我们仿佛依稀听到远处传来的欢笑声。画面构图和细节描绘传递出一种亲切朴实的生活气息和生机勃勃的喜庆气氛。勃鲁盖尔的风景画风格影响了后来众多的画家,包括莫奈、梵高等印象派和后印象派大师。

尼德兰画派虽然经历了人文主义思潮的洗礼,但并不像意大利艺术家那样专注于赞美人的力量。它对鲜明地域色彩和民族特性的描画,既反映了画家的天分才具,又谱写了北方文艺复兴最精彩的华章。(作者:诸葛沂,系杭州师范大学艺术教育研究院教授)

(责编:鲁婧、李楠桦)